訳者前書き

この文章は、Max V. Mathewsによる「Computer Composers: Comments and Case Histories」(1970)の翻訳である。この文章は、ベル研究所のビリー・クルーヴァーと美術家のロバート・ラウシェンバーグを中心に組織された非営利団体、芸術と技術の実験(Experiments in Art and Technology:E.A.T.)の発行していたジャーナル「Techne」2号に掲載されたものである(E.A.T.は何度か名前を変えてジャーナルを発行しており、TECHNEは後期のもの)。

マシューズは一般にベル研究所で世界で最初のPCMベースの音声合成プログラム「MUSIC」を開発するなど、コンピューター音楽研究の始祖として知られている人物だ。あまり知られていないことだがマシューズはE.A.T.を構成するエンジニアメンバーの1人として名を連ねている。マシューズとE.A.T.の関わりは実際そこまで多くはなく、E.A.T.創立当初に、中心メンバーであったクルーヴァー、ラウシェンバーグ、ジョン・ピアースに並んで行動理念を示す文章を寄せていること1、アーティストに向けた技術レクチャーシリーズでコンピューター音楽のレクチャーを行なっていること、そしてこのTECHNEに寄せた論考の3つである(それ以降は活動の拠点がスタンフォード大やIRCAMなどに移ったこともあるのだろう)。

この文章はマシューズに関わる文献の中でも、アーティスト(音楽家)がテクノロジーとどう向き合うかという美学的問題をマシューズ自身の言葉で語っているという点で非常に重要な文章だと私は捉えている。マシューズが残した文章は著書「音楽のテクノロジー」(1965)をはじめ、技術的な解説の方が中心で、彼自身の美学的態度は後年のインタビュー(Curtis 1980、Park 2008)やシンポジウムの記録などが中心になっているからだ。

今回、著作権保持者であるマシューズのご家族と、発行者であるE.A.T.のジュリー・マーティンに許可をいただき私のWebサイト上に再公開と、松浦による日本語訳の公開をさせていただくことになった(私は2025年10月に研究調査の中でBard College CCSに置かれたE.A.T.アーカイブの一部の中からこの文章を見つけることができ、その後幸運なことにジュリー・マーティン本人から残っていた現物のTECHNEを譲り受けた)。

この文章の共有が今後のコンピューター音楽やアート&テクノロジーの研究の一助になれば幸いである。

原文の書き起こしはこちらから閲覧できる。〔〕は訳註である。

Computer Composers: Comments and Case Histories

by Max V. Mathews - ベル電話研究所

コンピュータによるサウンド処理は、発話符号化(speech coders)を研究する目的で、1950年代半ばにベル電話研究所で開発された。コンピュータという手法の一般的な力が理解されるようになると、作曲家は新しい音と新しい音楽を作るためにそれを試すよう奨励された。この奨励は、部分的には文化的コミュニティの中で新しい道具を活用できる人びとに、新技術の存在を知らせる責任感からもたらされたものでもあり、また部分的には、作曲家たちは非常に創造的であり、音をつくり、分析する上で非常に優れた耳を持っているので、音に関する理解が深まれば音声コミュニケーションが改善されるかもしれない、という期待からでもあった。

芸術が技術に与える影響については、もっと多くを語ることができるが、ここでは脱線しないことにする。本稿のテーマは、技術が芸術に、より具体的には技術者の視点から見たときに技術がアーティストに与える影響である。

音楽家は、コンピュータが楽器であるということを最初に理解したあと、いくつかの段階を経る。第1段階(これは楽器演奏家〔instrumentalist〕の場合たいてい最終段階でもある)は、完全な不信─絞首台で縄が自分の首にかかっているのに「こんなこと自分に起こるはずがない」と信じない男のような状態である。ふつう楽器演奏家はこのフィクションの中に際限なくとどまり続けることができる。

次の段階はパニックである。これで全ての芸術は終わり。この機械は自分が価値を置くあらゆるものをなしてしまう。我々は機械という怪物的な存在に屈服している。人間は自分の権利を放棄し、機械が今や支配的になってしまったのだ。

次の段階、そして最初の建設的な段階が、新しいメディアを習得するための長く厳しい作業の時期である。この段階に到達する人はごくわずかで、そして最後までやり遂げる人はさらに少ない。そのメディアの使い方を学ぶのに必要な時間は年単位である──おそらく2年くらいかもしれないが、計算処理に関する適性をある程度持ち、技術的な経験が多少ある人であれば、そこまで長くはかからないはずだ。

そして最後に、困難な作業の時期を経て、作曲家がある程度そのメディアを使いこなせるようになったあとに訪れる最終段階がある。これは「実存的な吐き気〔Existential Nausea〕」をともなう段階である。作曲家はついに、新しい技術が自分のもっとも難しい問題─つまり根本的な問題、「何を作曲するのか」「自分は何を言おうとしているのか」─を解決してはくれないことに気づく。この時点になると、しかし作曲家は完全に罠にかかった状態になっている。そしてそれは、彼がその道を選んだかどうかにかかわらず、彼の同時代人たちすべてにも当てはまる。彼らは、新しい技術を拒絶してしまえば時代遅れになるという状況に置かれている。過去に引き返すことはできない。技術的な世界は、いやおうなく彼らの上にのしかかったのだ。

バイオリンは誰もが弾くべきものではない。バイオリニストにはある程度の運指スピードが必要だ。同じように、コンピュータも誰もが演奏すべきものではない。この特定の楽器に向いている人の特性とは何だろうか?

ひとつは技術的な器用さである。ただしこれは既存のどんな工学分野でのものでもある必要はない。I.B.M.はかつて、優れたプログラマの素質を測るには「チェスを好んだり、ちょっとした数学パズルを解くのが好きかどうか」を見るほうが、「数学や工学の正規の授業でよい成績をとったかどうか」よりもよいと言っていたことがある。実際、プログラミングを学ぶのが他人よりずっと楽だという人がいるのは間違いない。

第2の資質は、忍耐と、ほとんど学究的といっていい取り組み方である。コンピュータから何か音を出すだけでは十分ではないし、欲しい音を得ることは電撃戦というよりは消耗戦である。なにかを試す必要がある。それがうまくいかなければ、作曲家は少し変えたものを試し続けるだけのやり抜く力を持っていなければならない。そして膨大な努力によって、求めている作品を徐々に組み上げていくのだ。

最後に、3つ目であり絶対条件なのは、十分なコンピュータに物理的に近い場所にいられることだ。これは、コンピュータ音楽をやってみたいと望むほとんどの人が直面する最大の制約である。今日では、学校に所属していることがほぼ必須になる。利用可能なコンピュータのほとんどは学校にあるからだ。

さて、ここからはこうした一般論から離れて、コンピュータを用いた5人の音楽家の事例に移ろう。

最初の本物の作曲家(コンピュータ音響処理を開発していた技術的な集団の一員というわけではなく)で、ベル研のコンピュータのために作品を書いたのはデヴィッド・ルウィンだった。当時彼はハーバード大の音楽学科にいたが、直前にはプリンストン大にいた。彼は音楽だけでなく数学も学んでいた。彼はとても優れたピアニストだった。私は一度、彼とクロイツェル・ソナタを演奏したことがある。私はピアノパートを持ってくるのを忘れていたのだが、彼は私より速いテンポで全曲を即興してしまった。

作曲のスタイルとしては、彼は〔ロジャー・〕セッションズと〔ミルトン・〕バビットに師事し、十二音技法を用いていた。

ルウィンがコンピュータを使った際の最大の魅力は、比類なき大胆さだった。それは、目隠しをされた男がショットガンを自信満々にかまえて引き金を引くようなものだ。彼は、コンピュータの動作を説明した我々の手紙を読んで初めてその存在を知った。すると彼はいきなりスコアを書き、それを郵送してきた。私たちはそれを完全に遠隔操作だけで合成した。

2つの作品を仕上げたのち、ルウィンはバークレー大へ移り、私の知る限りではコンピュータ音楽への関心をすべて封印してしまった。彼は私が送った印税の小切手を何年分もため込み、まとめて一気に換金していた──たぶん引っ越しのとき、ピアノの上から落ちてきたとか、そんなタイミングで。彼は今はロングアイランドに戻り、そこでコンピュータ音楽のプログラミングを始めようとしている。

次に私たちのコンピュータに関わることになった作曲家がジム・テニーである。テニーの教育は、はるか昔のほうでまず1年間の工学の勉強(どこかで)とピアノレッスンから始まった。すぐに音楽への関心が急速に集中し、彼はベニントン大学へ進んだ。そこは音楽的に非常に優れた学校なのだが、彼はそこで男性学生という特異な立場にあった。そこで彼はいくつもの伝統的な楽器や声のための作品を書いた。

ベニントンから、テニーはイリノイ大学へ進み、〔ルジャレン・〕ヒラーとともに電子音楽スタジオで活動した。そこで彼は少なくとも1つ、電子音響作品を制作した。彼は1961年にベル研究所に二重の実験をしにやってきた。すなわちベル研側にとっては「作曲家が我々のサウンド用プログラムで何をするのかを見てみる」という実験であり、テニーにとっては「自分がコンピュータに耐えられるかどうかを確かめる」という実験だった。彼はその後7年間コンピュータと取り組み続けており、それは間違いなく彼の主要な音楽的関心のひとつ─いや、おそらく最重要の関心である。

見ての通り、テニーには技術的なバックグラウンドがあり、電子音楽のバックグラウンドもあった。ベル研に滞在しているあいだに彼は熟練のプログラマーとなり、今や彼はどんな航空機会社やコンピュータ会社でも、プログラミング能力だけで仕事を得られるだろう。これは彼の望みからもっとも遠いものだろうが。

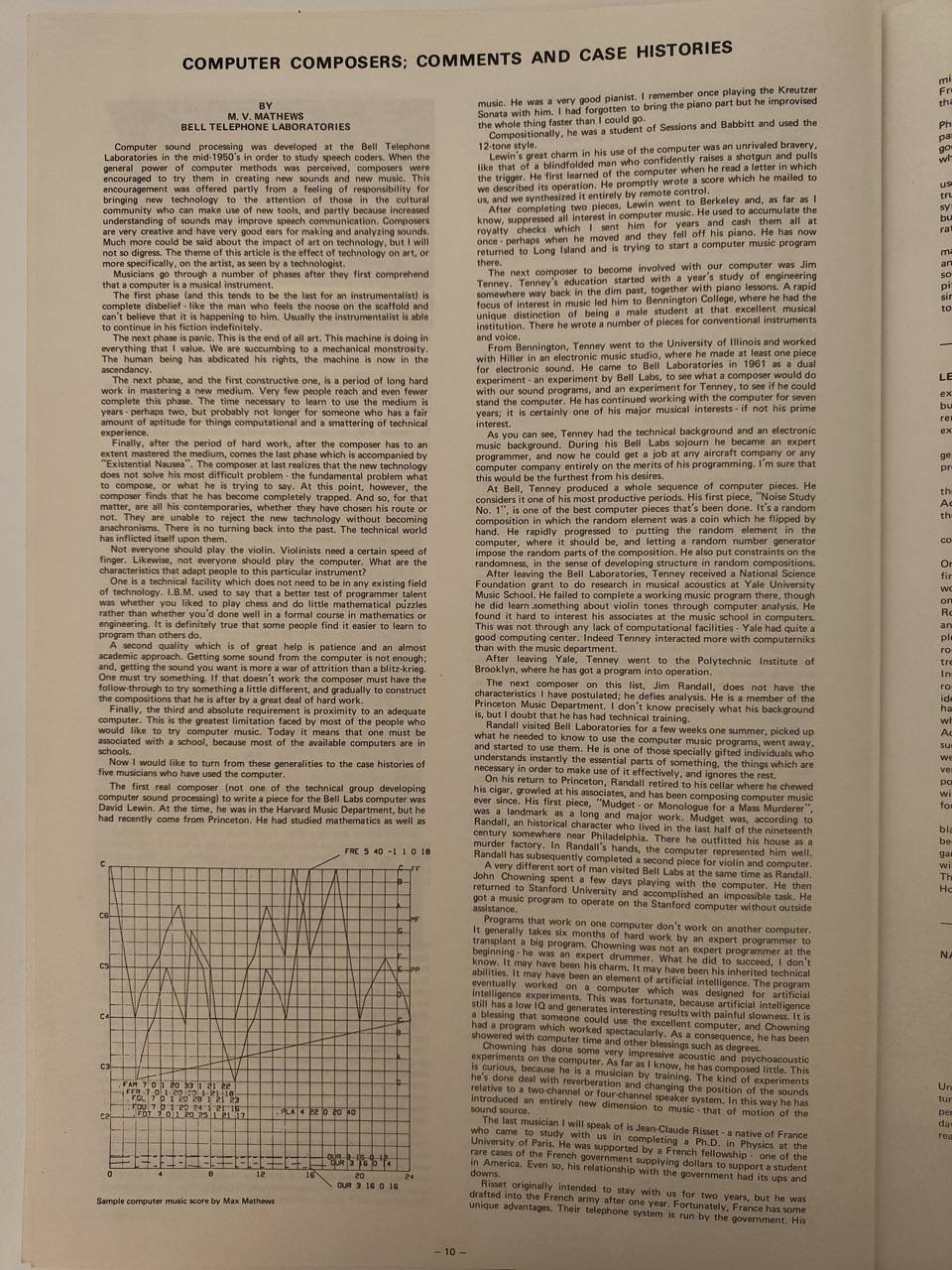

ベルでは、テニーはコンピュータ作品を次々と生み出した。彼はそれを自分にとってもっとも生産的な時期のひとつだと考えている。彼の最初の作品「Noise Study No. 1」は、作られたコンピュータ音楽の中でも最良のもののひとつである。それはランダムな作曲であり、そのランダム要素は、彼が手でフリップした4枚のコインだった。彼はすぐに、そのランダム要素をあるべき場所─すなわちコンピュータの中─に移し、乱数発生器に作品のランダムな部分を担わせるところまで進んだ。彼はまた、ランダムな作曲においても構造を形成するという意味で、ランダム性に制約を与えることも行った。

ベル研究所を離れた後、テニーは国立科学財団の助成金を受け、イェール大学の音楽学校で音響学的な研究を行った。彼はそこで動作する音楽プログラムを完成させることはできなかったが、コンピュータ解析を通じてヴァイオリンの音色について何かしらを学んだ。彼は音楽学校の同僚たちをコンピュータに関心を持たせるのに苦労した。これは計算資源の不足のせいではない─イェールにはかなり良いコンピューティングセンターがあった。実際、テニーは音楽学科よりもコンピュータ屋たち〔computerniks〕とのほうがよく交流していた。

イェールを去った後、テニーはブルックリン工科学校〔現在のニューヨーク大学 Tandon School of Engineering〕へ行き、そこではプログラムを稼働させることに成功している。

次の作曲家ジム・ランドールは、私がこれまで述べてきた特性をまるで備えていない。彼は分析を拒む存在だ。彼はプリンストン大の音楽学科の一員である。私は彼の経歴を正確には知らないが、技術的な訓練を受けているとは思えない。

ランドールは夏の数週間ベル研究所を訪れ、コンピュータ音楽プログラムを使うのに必要なことを身につけ、そのまま去り、それから使い始めた。彼はいわゆる特別な才能を持つ人物で、物事の本質的な部分─つまりそれを効果的に使ううえで必要なもの─を即座に理解し、それ以外は無視できる人間なのだ。

プリンストンに戻ると、ランドールは地下室にこもり、葉巻を噛み、同僚にうなり声をあげながら、それ以来ずっとコンピュータ音楽を作曲している。彼の最初の作品「Mudget - or Monologue for a Mass Murderer」は長大な主要作品である。ランドールによれば、Mudgetとは19世紀後半にフィラデルフィア近郊に住んでいた歴史上の人物であり、彼は自分の家を殺人工場のようにしつらえていたのだという。ランドールの手にかかると、コンピュータは彼を実にうまく再現した。

ランドールはその後、ヴァイオリンとコンピュータのための第2作を仕上げた。

まったく別タイプの人物が、ランドールと同じ時期にBell Labsを訪れている。ジョン・チョウニングである。彼は数日コンピュータをいじっただけで、スタンフォード大学に戻り、不可能といってよい課題を成し遂げた。つまり、外部の助けなしに、スタンフォードのコンピュータで音楽プログラムを動作させることに成功したのだ。

あるコンピュータ上で動くプログラムは、別のコンピュータでは動かない。巨大なプログラムを移植するには、熟練プログラマが6か月間必死に働くのが普通だ。チョウニングは最初こそ熟練プログラマではなかった──彼は熟練ドラマーだったのだ。彼がどうやって成功したのか、私はわからない。彼の人柄だったのかもしれない。彼の生まれつきの技術的能力だったのかもしれない。あるいは人工知能の要素だったのかもしれない。そのプログラムは最終的に、人工知能実験用に設計されたコンピュータ上で動作した。これは幸運だった。人工知能というのは、未だにIQが低く、ひどくゆっくりとしか結果を出さないが興味深い結果を生み出すようなものだからだ。優れたコンピュータを誰かが使えたというのは祝福のようなものであり、チョウニングは途方もなく良好に動くプログラムを手にした。その結果として、彼はコンピュータの使用時間と、学位のようなその他の恵みを浴びることになった。

チョウニングはコンピュータ上で非常に印象的な音響・心理音響実験をいくつも行っている。私の知る限り、彼は作曲自体はあまりしていない。これは興味深いことだ。というのも彼は訓練を受けた音楽家だからである。彼の実験は、残響処理や、2チャンネルあるいは4チャンネルのスピーカーシステムに対して音の位置を変化させることを扱っている。こうして彼は、音源の運動(移動)という、音楽にまったく新しい次元を導入した。

最後に取り上げる音楽家はジャン=クロード・リセである。彼はフランス出身で、パリ大学で物理学の博士を取得する過程で、我々のもとに学びに来た。彼はフランスのフェローシップの支援を受けていた─アメリカで学ぶ学生を支援するためにフランス政府がドルを拠出するというのは非常に珍しい例である。それでも、彼と政府との関係には浮き沈みがあった。

リセは本来、我々のもとに2年間滞在するつもりだったが、1年でフランス軍に徴兵された。幸いなことに、フランスには独自の利点がある。電話システムが政府運営なのだ。彼の兵役は、フランスの電話行政の研究所で働き、物理学の博士を仕上げる、という形で行われた。その後、彼はベル研に戻り、さらに2年間滞在した。

なぜ私はリセを「音楽家」と呼ぶのか。物理学の学位をとっただけでなく、彼はピアノを学び、コンサートピアニストでもあるからだ。両親の影響がなければ、彼は音楽に専門化していただろう。彼がフランスに戻ったときには、音楽活動を続けられるような技術系の領域に入る大きなチャンスがあると私は思っている。

我々のもとでの最初の滞在中、リセはトランペットの音色を研究し、コンピュータを使って本物のトランペットの音と聞き分けできない音色を合成した。これは音の分析と合成の両面における大きなブレークスルーである。目的は、トランペッターを失業させることではなかった─コンピュータは依然としてトランペットよりはるかに高価だった─むしろ金管特有の音色の本質を理解することにあった。

2度目の訪問では、リセは多くの他の楽器─フルート、木管、他の金管、ピアノ、ベル、その他多数の打楽器─にきわめて近い音を合成しただけでなく、数多くの非楽器音も合成した。さらに彼は「スペクトラル・ピッチ・コントロール」という別の音楽的次元を生み出した。これは、音高が同時に上昇しながら下降しているように聞こえる音を生成できるというものである〔2〕。彼は音色に関してあまりにも熟達し、ほとんど試行錯誤なしに望む音色を得ることができるようになっていた。彼は自分の専門知を世界に公開するために、サウンドのカタログを作成した。私はこれは今世紀でもっとも重要な音楽ドキュメントだと考えている。そこには音のサンプルを収めたテープと、その音がどのように作られたかを正確に示すコンピュータ用スコアが含まれている。我々はこれまで、興味深い音楽的サウンドをここまで正確に記述できたことはなかった。

これらの技術的成果に加えて、リセは2度目の滞在中に大作1つと短い作品2つを完成させた。前者─ある劇のための付随音楽─は、音色の点で既存のどんなコンピュータ音楽よりもはるかに優れている。彼は今パリへ戻ろうとしている。

これらの例から結論を引き出すべきだとすれば、それは「コンピュータはその主人を必要とする」ということだ──すなわち、偉大なコンピュータ音楽が生まれるには、コンピュータは自分のモーツァルトやバッハを必要としている。当初はジョン・ピアースによる逸話がふさわしかった。彼は、音楽家とコンピュータを、突然グランドピアノを与えられた未開の部族になぞらえた。彼らは鍵盤を押し、音を聞く。なんとなく、うまく使えば美しい音楽を作れるのだろうと感じるが、そのやり方は知らないのだ、と。だが今、我々は別の光景を見ている。十分な数の音楽家がコンピュータ音楽に取り憑かれ、十分な良い音楽と強力な音響がすでに生み出された。もはやこれは伝染病的な広がりになるのが避けられない段階に入っている。音楽はもはや治療することはできない。しかし、それでも音楽が生き延びる見込みは十分にある。

Robert Rauschenberg; Billy Klüver; J.R. Pierce; M.V. Matthews, “statements of E.A.T.’s purpose and philosophy”, January 1967 https://ccsarchives.bard.edu/repositories/2/archival_objects/9093 ↩︎

これはリセの代表的な研究の一つで錯聴の例として有名なシェパード・トーンを周波数連続に行うバージョンのもの。 ↩︎